我们会尽快处理。

我们会尽快处理。

牙齿稀疏缝隙大不仅影响美观,还可能导致食物嵌塞、影响口腔卫生等问题。其实,牙齿稀疏缝隙大是由多种因素共同作用导致的,可分为先天性因素和后天性因素。了解这些因素,有助于我们更好地预防和解决牙齿稀疏缝隙大的问题。

先天性因素导致牙齿稀疏缝隙大

遗传因素影响牙胚发育:遗传在牙齿发育中起着重要作用。如果家族中有牙齿稀疏牙缝大的情况,遗传基因可能使后代出现类似问题。遗传会影响牙胚发育,导致牙齿形态、大小及数量异常,进而造成牙缝较大。例如,父母牙齿稀疏,孩子出现同样问题的概率会增加。这是因为遗传基因决定了牙齿发育的基本模式,当这种模式存在异常时,就会反映在牙齿的外观上。

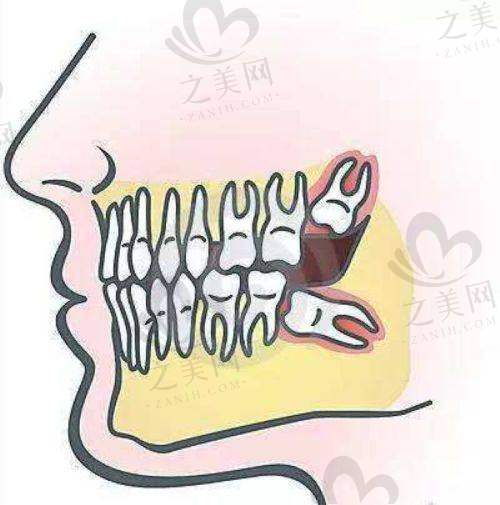

先天性缺牙造成空间增大:部分人因先天发育异常存在牙齿缺失,正常牙齿数量减少,剩余牙齿间空间相对增大,表现为牙齿稀疏、牙缝大。先天性缺牙可能是由于牙胚在发育过程中受到某些因素的影响,未能正常形成或萌出。这种情况在临床上并不少见,会对患者的牙齿美观和咀嚼功能产生一定影响。

牙量骨量不调致使排列稀疏:牙量指牙齿大小及数量,骨量指牙槽骨大小。当牙量相对小于骨量时,牙齿在牙槽骨上排列稀疏,牙缝增大。比如,牙槽骨发育较大,但牙齿数量少或体积小,就会出现牙齿排列稀疏的现象。牙量骨量不调是一种先天性的发育异常,会导致牙齿在口腔内的分布不均,形成明显的缝隙。

后天性因素导致牙齿稀疏缝隙大

不良口腔习惯产生异常力量:长期存在吮指、舔牙、咬唇、偏侧咀嚼等不良习惯,会对牙齿产生异常力量。如经常用舌头舔牙齿,会使牙齿受向外推力,导致移位出现牙缝;偏侧咀嚼会使一侧牙齿过度磨损,另一侧缺乏正常咀嚼刺激,牙弓发育不协调,造成牙齿稀疏牙缝大。这些不良习惯在日常生活中较为常见,但特别多人并未意识到它们对牙齿健康的危害。

牙周疾病破坏牙齿支持结构:牙周炎等疾病是导致牙齿缝隙的常见原因。牙周病会破坏牙周组织,使牙龈发炎、退缩,牙槽骨吸收,牙齿支持结构受损,进而松动、移位,形成缝隙。重度时全口牙齿都会受影响。牙周疾病的发生与口腔卫生密切相关,如果不及时治疗,会逐渐加重牙齿稀疏缝隙大的问题。

牙齿磨损改变牙齿形态:长期不正确的刷牙方式、咬硬物、牙齿咬合异常、夜磨牙、紧咬牙等,会加速牙齿磨损,导致牙齿形态改变,牙齿之间的接触面减小,产生缝隙。牙齿磨损是一个渐进的过程,特别多人在早期并未察觉,但随着时间的推移,牙齿缝隙会逐渐明显。

牙齿缺失引发相邻牙齿移位:牙齿拔除后若不及时修复,相邻牙齿会因失去支撑逐渐移位,形成缝隙。牙齿缺失后,周围的牙齿会在咀嚼力的作用下发生移动,以填补空缺的位置,从而导致牙齿排列紊乱,出现缝隙。

龋齿导致牙齿缝隙变大:不注意口腔卫生,细菌滋生引发龋齿,牙齿龋坏后可能导致牙齿之间的缝隙变大,还可能伴有牙齿疼痛。龋齿是一种常见的口腔疾病,如果不及时治疗,会逐渐侵蚀牙齿,破坏牙齿的结构,导致牙齿缝隙增大。

外伤影响牙齿排列:牙齿受到外力撞击等外伤,可能发生移位、脱位等,即使治疗复位,也可能影响牙齿排列,造成牙齿之间出现间隙。外伤对牙齿的损伤是直接的,可能会导致牙齿的位置发生改变,进而影响整个牙列的整齐度。

生长发育因素造成排列异常:在青少年生长发育过程中,颌骨与牙齿的生长速度不匹配,可能导致牙齿排列异常,形成缝隙。青少年时期是颌骨和牙齿快速发育的阶段,如果生长速度不协调,就会出现牙齿排列不整齐的情况。

口腔占位使牙齿松动出现缝隙:一些颌骨的肿 瘤等早期症状不明显,逐渐增大波及牙齿,会使累及的牙齿松动出现缝隙,这种缝隙比较局限,多是肿物波及的牙齿。口腔占位性病变虽然相对较少见,但一旦发生,会对牙齿健康造成重度影响。

唾液及酸性环境影响牙齿硬组织:唾液PH值偏低、经常食用酸性食物、有胃病反酸问题或从事接触酸的工作,都可能使牙齿硬组织脱钙溶解,导致牙缝变大。酸性环境会破坏牙齿表面的釉质,使牙齿变得脆弱,容易出现缝隙。

如果发现牙齿出现稀疏缝隙大的问题,应及时到正规口腔医疗机构就诊,明确原因并采取针对性的治疗措施。同时,日常生活中要养成良好的口腔卫生习惯,定期进行口腔检查,预防口腔问题的发生。只有这样,才能保持牙齿的健康和美观。

热门搜索

热门搜索